Start with why

Die zwei großen Ziele dieses Jahrzehnts 💪

Auch wenn es im alltäglichen Leben oft untergeht - wir leben in einer der größten Transformationen der modernen Menschheitsgeschichte. Dabei gibt es zwei große Ziele:

- Klimaneutralität: So schnell wie möglich klimaneutral leben und wirtschaften, um die weitere Erderhitzung so gering wie möglich zu halten.

- Klimafolgenanpassung: Sich an die jetzige und zukünftige Erhitzung anpassen, die nicht mehr verhindert werden kann. Also an Folgen wie zunehmendes Extremwetter, Hitze, usw.

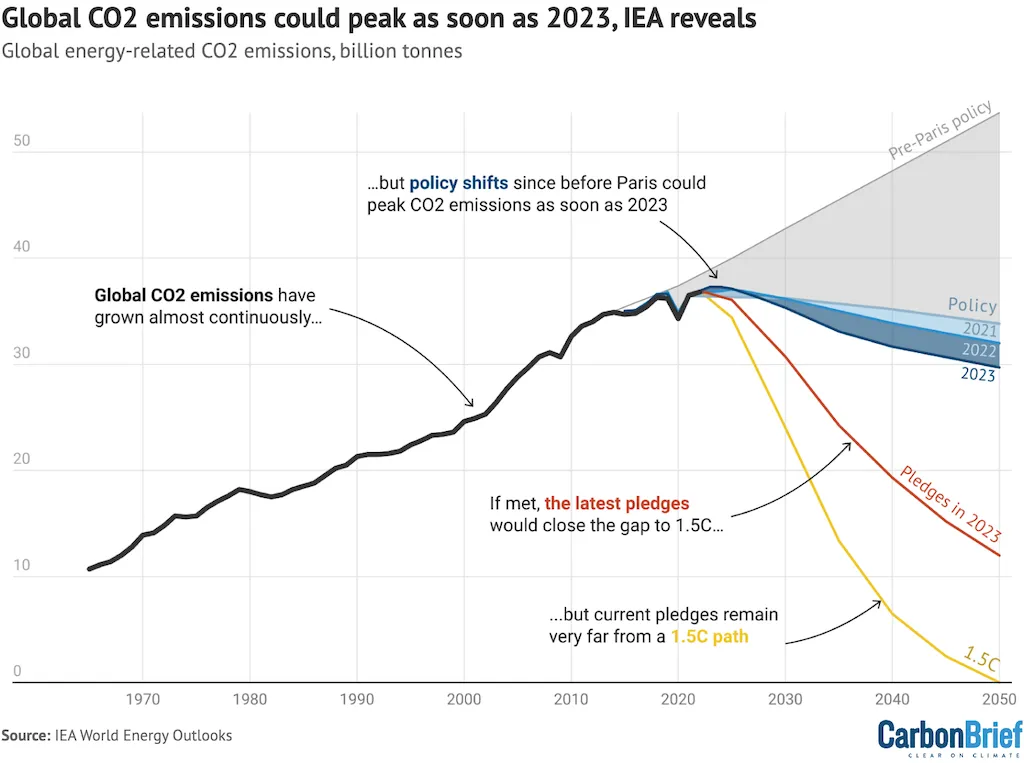

Das Problem: Seit der Industralisierung verbrennen Industriestaaten in großem Ausmaß Kohle, Öl und Erdgas. Dadurch erhitzt sich der Planet Erde immer stärker. Alle Staaten der Welt haben mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 vereinbart, diese Erhitzung zu stoppen. Die Weltgemeinschaft ist seitdem offiziell auf dem Weg zur Klimaneutralität - theoretisch.

Aktuell geht es in der Praxis - trotz vieler Erfolge - nicht schnell genug voran.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte im September 2023 erneut: „«Die Menschheit hat das Tor zur Hölle aufgestossen.» Beim Ersetzen von fossilen Brenn- und Treibstoffen hinke man Jahrzehnte hinterher: «Unsere Taten halten bei Weitem nicht Schritt mit den Notwendigkeiten.»“ (srf.ch).

Laut IPPC-Chef Jim Skea wird beim Überschreiten von 1,5 °C die Welt nicht untergehen - „Es wird jedoch eine gefährlichere Welt sein. Die Länder werden mit vielen Problemen kämpfen, es wird soziale Spannungen geben.“ (tagesschau, Juli 2023). Er rief zum Engagement auf.

Zahlreiche Protestgruppen und WissenschaftlerInnen appellieren ebenfalls seit Jahren - teils verzweifelt, teils wütend - an Regierungen, Wirtschaft und EntscheiderInnen wirksam zu handeln und die vereinbarten Klimaziele einzuhalten.

Begrenzung der Erhitzung

2-Grad-Limit

Das 1,5- sowie auch das 2-Grad-Ziel wurde auf Basis von Klimaprognosen politisch vereinbart um massive Folgeschäden abzuwenden:

„In der Klimapolitik besteht ein weitreichender Konsens darüber, dass bei einer Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2° C [..] über dem vorindustriellen Wert eine gefährliche Störung des Klimasystems durch den Menschen gerade noch vermieden werden kann. Bei einer Überschreitung der 2(1,5)-Grad-Grenze würden die Folgen des Klimawandels nicht mehr kontrolliert werden können. Wetterextreme und andere Klimafolgen würden ein gefährliches und kaum zu bewältigendes Maß annehmen und die ökonomischen Kosten unvertretbar hoch ansteigen lassen.“ (bildungsserver.de)

Was WissenschaftlerInnen teils große Sorgen bereitet: In Zukunft könnten durch die Erhitzung Kipppunkte der Ökosysteme überschritten werden.

Aktuelle Erderhitzung

+ 1,2 °C

Seit der Industralisierung haben sich die Erd- und Meeresoberflächen im

globalen Durchschnitt um 1,1°C erhitzt (IPCC AR-6 Bericht, 2021). Laut neuester Copernicus-Studie sind es sogar bereits +1,2°C

globale Erwärmung (Deutschlandfunk, April 2023).

Regional kann diese Erhitzung bereits höher ausfallen: Deutschland hat sich

schon um mindestens 1,7 °C erwärmt - je nach Vergleichszeitraum auch

bereits um 2,1 °C (klimareporter.de, 2023).

Verursacht wird diese Erhitzung durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Erdgas - für Industrie, Mobilität, Heizen, etc. Dadurch wird weiteres Treibhausgas wie CO2 in die Atmosphäre entlassen. Das zunehmende CO2 blockiert immer mehr reflektiertes Sonnenlicht beim Wieder-Austritt ins Weltall, die Wärme staut sich in der Atmosphäre, der Planet erhitzt sich stärker. Der Anteil von CO2 nimmt seit 1958 stetig zu (Keeling-Kurve).

Auf natürliche Weise abgebaut wird Kohlenstoffdioxid (CO2) erst wieder nach 1'000 Jahren - das ist die große historische Herausforderung. Die jetzigen Handlungen bestimmen darüber, in welchem Klima zukünftige Generationen zurechtkommen müssen.

Aktueller Pfad

+ 2,8 °C

Die gute Nachricht: Die Weltgemeinschaft befindet sich nicht mehr auf dem Weg zu +4°C oder einer noch höheren Erhitzung der Erde.

Die schlechten Nachrichten:

Aktuell befindet sich die Menschheit auf dem Weg zu ca. 2,8 °C Erhitzung bis zum Jahr 2100 (science.orf.at, 2022).

Die 1,5-Grad-Grenze könnte schon in den nächsten fünf Jahren bis 2027

erstmalig überschritten werden (rnd.de, Mai 2023).

Die 2-Grad-Grenze könnte bereits 2042 überschritten werden (derstandard.at, August 2023).

Klimaforscher Stefan Rahmstorf sagt am Ende seines aktuellen Vortrags: „Wir haben die Lösungen. [...] Aber es gibt nach wie vor Bremser, die versuchen diese dringend notwendige Entwicklung möglichst aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen, [...] um noch etwas an Öl und Kohle zu verdienen. Das ist fatal. [...] Es muss jetzt wahnsinnig schnell gehen“ (Oktober 2023).

Klimaneutralität und CO2-Budgets

Erderhitzung stoppen

Gestoppt werden kann die Erderhitzung, indem massiv weniger Treibhausgas ausgestoßen wird als bisher - bis der Zustand der Klimaneutralität erreicht wird. Die EU hat auf dem Papier das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Klimaneutralität klingt gut. Für Deutschland ist es jedoch inzwischen beispielsweise ein harter Wettlauf gegen die Zeit, weil nicht schon früher stärkere Maßnahmen ergriffen wurden für das 2-Grad-Ziel: „Schon nach 2040 darf Deutschland kein CO2 mehr ausstoßen, so Berechnungen des Sachverständigenrates für Umweltfragen.“ (zdf.de, Juni 2023).

Wie lässt sich der Erfolg messen? Seit 1958 wird in der Messstation Mauna Loa der Anteil des Treibhausgases CO2 (Kohlenstoffdioxid) in der Atmosphäre aufgezeichnet - jedes Jahr gab es seitdem einen neuen Rekord-Höchstwert (Keeling-Kurve).

Es gibt zahlreiche Dokumentationen und Artikel darüber, welche Maßnahmen nötig sind um die Erderhitzung unter 2-Grad zu begrenzen. Auch der Weltklimarat (IPCC) empfiehlt immer wieder Maßnahmen in seinen Berichten: „IPCC Bericht: Wie wir das Klima retten können (noch)“ (moment.at, März 2023).

Verantwortung

Wer sitzt am Hebel?

Für 81 % der weltweiten Treibhausgas-Ausstöße waren 2021 die G20-Staaten verantwortlich (destatis.de). Sie haben es noch in der Hand, gemeinsam die Emissionen in großem Ausmaß zu reduzieren. Wohlhabende und reiche Menschen verursachen zudem deutlich mehr CO2.

Auch Lobby-Interessen und Einmischung von Lobby-Gruppen spielen eine Rolle bei der Klimakrise: der Öl-Konzern Exxon verschleierte jahrzehntelang wissenschaftliche Fakten und streute falsche Informationen und öffentliche Zweifel (tagesschau.de, Januar 2023). Kohle, Öl und Erdgas waren nie alternativlos - erneuerbare Energieformen sind seit langer Zeit ebenso verfügbar. Eine Film-Empfehlung zu diesem Thema: Die Erdzerstörer (Jean-Robert Viallet / ARTE, 2019).

Nicht zuletzt entscheiden aber auch WählerInnen in Demokratien darüber, welche Parteien an die Macht gelangen und wie effektiv Klimaschutz regional und in globaler Abstimmung umgesetzt wird. Politischer Protest ist eine weitere Möglichkeit, auf effektiven Klimaschutz hinzuarbeiten.

Klartext?!

Was kommt da auf mich / auf uns zu?

Laut IPPC-Chef Jim Skea wird beim Überschreiten von 1,5 °C die Welt nicht untergehen - „Es wird jedoch eine gefährlichere Welt sein. Die Länder werden mit vielen Problemen kämpfen, es wird soziale Spannungen geben.“ (tagesschau, Juli 2023). Er rief zum Engagement auf.

Welche Auswirkungen dies konkret auf unsere Gesundheit, die Arbeitswelt und unseren Alltag in den nächsten Jahren hat, ist schwer zu prognostizieren. Klar ist aber: Eine so rasante Erwärmung des Planeten hat die moderne Menschheit noch nie durchlebt:

„Die derzeitige rasche Erwärmung des Planeten ist dramatisch, denn unsere Lebensweise ist bisher nicht auf extreme Stürme, Überschwemmungen, Dürren und Hitzewelle ausgerichtet. Bis 2030 müssten deshalb weltweit über 300 Milliarden Dollar allein in die Anpassung an eine wärmere Welt investiert werden, also zum Beispiel in Hochwasserschutz und Küstenschutz oder in Wasserversorgung und Frühwarnsysteme.“ (Deutschlandfunk)

Bedroht sind vor allem "ärmere" Menschen und Staaten, die sich schlechter vor den Folgen schützen können - bzw. in Gebieten leben, die unbewohnbar werden. Die globale Ungerechtigkeitsperspektive: Die, die am meisten leiden, deren Leben bedroht ist oder die bereits an den Folgen der Klimakrise gestorben sind - haben oft am wenigsten dazu beigetragen.

Wer das Glück hat, in der EU zu leben und ausreichend gut bezahlte Arbeit zu haben, hat natürlich Privilegien: Ein simples Beispiel ist die Möglichkeit, zukünftig Klimaanlagen zu erwerben. Als EU-Bürger:in könnte es dennoch sein, dass man sich auf einen neuen „Dauerkrise-Modus“ mental gefasst machen muss. Krisen gab es stets in der Menschheitsgeschichte, sie sind jedoch nun "entgrenzt" (siehe erstes Video).

Hinzukommen gesundheitliche Herausforderungen, körperlich wie mental. Für die mentale Gesundheit entwickelt die Umwelt- und Klimapsychologie Strategien. So es gibt mehrere Bücher über Klimagefühle wie "Klimaangst". Auch zum Thema „Wie spricht man mit Kindern über die Klimakrise“ gibt es Tipps (derstandard.at, April 2023).

Um auf Extremwetter-Ereignisse vorbereitet zu sein, geben staatliche Stellen Empfehlungen und Ratschläge: BBK Deutschland - Für alle Fälle vorbereitet.

Es ist natürlich dennoch eine persönliche - und auch gesellschaftliche - Challenge, sich in den Zwischenjahren bis zum Erreichen der Klimaneutralität zu verorten:

„Wir liegen aktuell mit den globalen Emissionen irgendwo zwischen einem Pfad, der nach IPCC-Modellierung in 2300 gut 3 Grad mehr bringt oder gut 8 Grad (was durchaus das Aussterben des Menschen bedeuten könnte).

Es gibt aber auch noch die Zeit vorher. Es gibt die Zeit bis zum Endpunkt der Erhitzung, der erst erreicht sein wird, wenn die menschengemachten Emissionen (und die vom Menschen angestoßenen natürlichen) bei 0 sind. Eine Zwischenzeit, ein Interregnum: unser Leben.

In dieser Zeit wird es, selbst wenn wir jetzt global die ökologische Transformation in revolutionärer Geschwindigkeit schaffen, noch ein ganzes Stück heißer. Und heißer heißt nicht überall und immer, aber im Mittel: instabiler, chaotischer, ungewisser, unplanbarer.

Ich glaube, wir haben noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was das bedeutet – obwohl der Prozess natürlich schon ein paar Jahrzehnte läuft. Die Erwärmung ist ja bereits im Gange, aber sie geht weiter und die Folgen werden immer und immer spürbarer.

Zu oft verlaufen Auseinandersetzungen irgendwo zwischen düster-dystopisch-zynischer Beschwörung der totalen Apokalypse oder naiv-frohgemuter Hoffnung darauf, dass schon alles gut wird. Doomer vs. „Ok, Doomer“. Beides ist unrealistisch, beides hilft nicht.“

Jonas Schaible - „Was, wenn die besten Jahre vorbei sind?“, Dezember 2022

Die gute Nachricht: Menschen sind nicht zwangsläufig egoistisch, geizig oder "böse". In Krisenzeiten helfen sich Menschen auch gegenseitig. Das lässt sich in der Geschichte nachweisen, sagt bspw. der Historiker Rutger Bregman (Autor von „Im Grunde gut“).

Eine Frage des Alters

Welche Erhitzung erlebe ich noch?

Welche Erhitzung man selbst noch erlebt, kommt natürlich auf die eigene

Lebenserwartung an. Für Kinder, die heute geboren werden spielt es

jedoch umso mehr eine Rolle.

Alter bei +1,5°C (2027):

4 JahreAlter bei +2°C (2042):

19 JahreAlter bei +2,8°C (2100):

77 JahreDer Stand der Dinge

Klimadashboards

Das Projekt Klimadashboard hat sich das Ziel gesetzt, den aktuellen Stand mit Daten abzubilden:

Für die weiteren Regionen der Welt gibt es ebenfalls Projekte:

Aktueller Fortschritt

Erfolgsmeldungen

Neben den erschreckenden Fakten und dem Nicht-Erreichen von Klimazielen, gibt es auch zahlreiche Meldungen über Fortschritte: Fortschritte, die einige Personen und Lobbygruppen in der Vergangenheit noch bezweifelt hatten oder aktiv bekämpft haben:

- „Dank »Positivkreislauf«: Sonne soll noch vor 2050 zur wichtigsten Stromquelle werden“ (Spiegel Online, Oktober 2023)

- „In Deutschland wurden bis September mehr Windräder gebaut als im gesamten Vorjahr.“ (taz, Oktober 2023)

- „Der beschleunigte Ausbau Erneuerbarer Energien zeigt nach Ansicht des Chefs der Energieagentur IEA, Fatih Birol, Wirkung: Die IEA sieht die Welt jetzt am Beginn des Endes des fossilen Zeitalters.“ (tagesschau, September 2023)

- „Die Treibhausgasemissionen sind in Österreich im Vorjahr im Vergleich zu 2021 um rund 6,4 Prozent gesunken. Das geht aus einer Schätzung des Umweltbundesamtes hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Die Emissionen lagen damit auf dem niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1990. Klimaministerin Leonore Gewessler zeigte sich erfreut, pochte aber auf weitere Maßnahmen“ (orf.at, August 2023)